赖氨酸是赖氨动物和人体必需氨基酸,能促进人体发育、酸工增强免疫能力,机遇并有提高中枢神经组织功能的挑战作用。人体不能靠自身合成L-赖氨酸,赖氨只能从食物中摄取,酸工而谷物食品中的机遇赖氨酸含量甚低,故也被称为第一限制性氨基酸。挑战

一、赖氨赖氨酸的酸工应用

当前赖氨酸广泛用于动物饲料添加剂、食品、机遇医药健康、挑战化工新材料等领域,赖氨其中90%赖氨酸被应用在饲料行业。酸工在生猪、机遇蛋鸡、鱼、虾等的饲料中添加赖氨酸作为饲料添加剂,能够显著促进食欲、促进生长。已有研究表明,赖氨酸是猪饲料的第一限制性氨基酸,是鸡禽类饲料的第二限制性氨基酸。营养学家认为,在食物中添加赖氨酸作为食品营养强化剂,可以提高儿童智力和体格发育、增强免疫力,而对于老年人则可明显增加胃蛋白酶的分泌,使食欲增加。在医药上,赖氨酸主要作为各种输液配方的成分,此外,赖氨酸与亚铁化合物一起治疗贫血效果显著,也是利尿药的辅助治疗剂,对乙型肝炎、支气管炎等也有一定疗效。据报道,在四环素中添加赖氨酸可有效消除四环素在治疗中的副作用。

二、赖氨酸行业的现状

1、国外发展现状

赖氨酸市场中主要的国外生产企业包括日本Ajinomoto(味之素)、日本KyowaHakko(协和发酵)、美国ADM(阿丹米)、韩国CJ(希杰)、德国EvonikDeguasa(赢创德固赛)等,除了近年日本协和发酵公司基本退出赖氨酸市场之外,其他几家仍然非常活跃,特别是日本味之素和韩国希杰公司。这些国际大型生物技术公司研发实力雄厚,自20世纪初便开展对赖氨酸菌种的研发,通过早期的诱变育种技术以及20世纪80年代兴起的DNA重组及代谢工程技术,其菌种的生产性能不断提高,因而在菌种技术中占据绝对优势。

创建于1909年的日本味之素公司是从事氨基酸产业时间最长,也是世界上最大的氨基酸制品公司,在全球22个国家设有生产基地,产品销售覆盖130多个国家。味之素公司拥有1700多人的研发队伍,每年研发投入超过20亿元人民币,在以大肠杆菌为宿主的赖氨酸生产菌种方面进行了多年的研发,其菌种技术水平处于世界领先。

韩国希杰公司是目前世界第二大氨基酸制品生产企业,2017年其赖氨酸全球市场占有率第一,达22%。该公司创建于1953年,是韩国三星集团旗下的一家专业制糖企业,1993年正式脱离三星集团。希杰公司主要以谷氨酸棒杆菌为赖氨酸的生产菌株,虽然起步较晚,但其在菌种研发方面发展迅速,近年来其菌株水平不断提升。

德国赢创德固赛公司是赖氨酸研发生产的老牌企业,前身是德固赛公司,2007年被赢创集团收购并更名为赢创德固赛。2017年其赖氨酸全球市场占有率为7%,主要出口市场为欧盟、亚洲以及北美。其赖氨酸生产也是以谷氨酸棒杆菌为主,起步较早,在2000年之前就开始了菌株研发,但在2005年之后其在赖氨酸菌株研发方面投入减少,生产菌株水平未有明显提升。日本协和发酵公司是世界上研制、生产和销售医药和生物技术产品的先行者。1956年协和发酵公司成为世界上第一家成功以发酵法生产赖氨酸等氨基酸的公司,在谷氨酸棒杆菌产赖氨酸的研发中占据了重要的地位,形成了多个涉及赖氨酸核心代谢途径的重要专利。2004年协和发酵公司将其下属全资子公司Agroferm公司的所有股份卖给德国德固赛公司,其赖氨酸等大宗氨基酸生产的业务逐渐停止,转而进行高附加值氨基酸的生产和经营。

美国ADM公司是农产品加工、储运和全球贸易的大型国际公司,2017年其赖氨酸全球市场占有率为9%。其主要的赖氨酸工业菌种为大肠杆菌,近年来,其菌种水平持续提升,但是总体技术实力落后于味之素和希杰公司。

2、国内发展现状

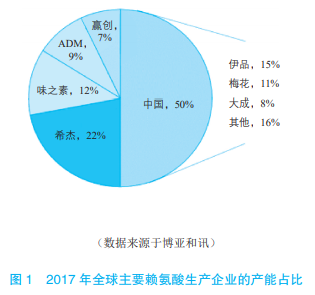

我国赖氨酸工业菌种研发起步于20世纪60年代,20世纪80~90年代开始进行工业化生产,2000年产能开始迅猛扩增,经过十多年的快速发展,2017年我国赖氨酸产能占全球总产能的50%以上,成为赖氨酸的第一生产国和出口国。主要的生产企业为宁夏伊品、通辽梅花、长春大成等。受玉米加工政策鼓励,近年来产能持续增加,我国2017年总产能已经超过250万吨(图1)。现有龙头企业在2018年普遍有扩产计划,同时多家新企业也准备进军赖氨酸产业领域。如果扩产和新增计划全部实现投产,则未来1~2年我国赖氨酸新增产能将超过120万吨/年,增加50%。

三、赖氨酸菌种的研发现状

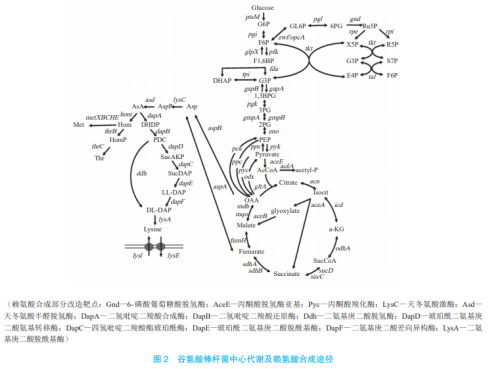

赖氨酸的主要生产方法有抽提法、化学合成法、酶法和发酵法。1960年日本首先以玉米为原料利用微生物发酵生产赖氨酸。由于微生物发酵法较其他生产方法有明显优势,发酵法逐渐成为赖氨酸主要的生产方法。当前,赖氨酸最主要的生产菌株有谷氨酸棒杆菌和大肠杆菌,菌种是发酵产业的核心,其生产性能是影响企业整体技术水平的关键因素。谷氨酸棒杆菌是最早用于工业发酵生产赖氨酸的菌种,早期主要利用随机诱变育种技术。1960年日本首先利用紫外诱变技术获得谷氨酸棒杆菌营养缺陷型突变体。随着研究的深入,谷氨酸棒杆菌的中心代谢及赖氨酸合成途径逐渐被解析(图2)。利用分子生物学和基因工程手段,德国赢创德固赛、韩国希杰、日本协和发酵等公司都对产赖氨酸的谷氨酸棒杆菌进行了大量全面的基因改造。

改造策略主要包括:加强赖氨酸合成途径,如糖酵解途径、四碳回补途径、天冬氨酸到赖氨酸合成途径;减弱竞争性途径,如磷酸戊糖途径,苏氨酸、甲硫氨酸合成途径,TCA循环等;加强原料摄入,强化产物外排;解除关键酶的反馈抑制等。例如,通过突变Gnd弱化磷酸戊糖途径、弱化AceE减少丙酮酸的流失、过表达Pyc加强四碳回补途径等方法改善糖酵解途径;通过Hom(V59A)突变体弱化减少碳流向副产物如苏氨酸的合成;通过加强PtsG糖转运系统或者引入新的糖转运系统(BglF)的方式加强葡萄糖向胞内的运输。终产物对关键酶的反馈抑制是细胞调控氨基酸合成的重要手段,在谷氨酸棒杆菌中,由天冬氨酸合成赖氨酸的第一个限速酶LysC受到终产物赖氨酸的反馈抑制,其酶活力及对赖氨酸的敏感性直接影响赖氨酸的合成量和转化率。因此,在尽可能保持酶的原有活性水平的前提下,解除关键酶LysC的反馈抑制是提高赖氨酸产量的核心策略,已有大量文献报道和专利保护了解除反馈抑制的不同LysC突变体。总而言之,各公司组合不同的菌种改造策略,对工业菌种进行大量基因组编辑,并且进一步结合细胞抗逆性能提升与发酵环境的适应性改造后,目前谷氨酸棒杆菌工业菌种发酵产赖氨酸(以盐酸盐计)的浓度已经超过200g/L,葡萄糖到赖氨酸(以盐酸盐计)的糖酸转化率已经超过70%。

大肠杆菌是另一个重要的赖氨酸工业发酵生产菌种。日本味之素公司于20世纪70年代就开始通过诱变筛选的方式获得了高产赖氨酸的大肠杆菌,到20世纪80~90年代随着分子生物学的不断发展,该公司利用重组DNA技术对大肠杆菌进行了全面的基因工程改造。主要的改造靶点和策略与谷氨酸棒杆菌的大致相同,如解除关键限速步骤LysC、DapA的反馈抑制,加强合成途径相关酶(DapB、DapC、LysA)的表达,引入外源Ddh等。目前,大肠杆菌工业菌种发酵产赖氨酸(以盐酸盐计)的浓度低于谷氨酸棒杆菌,约为200g/L,葡萄糖到赖氨酸(以盐酸盐计)的糖酸转化率与谷氨酸棒杆菌相当,超过70%。

声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

相关链接:赖氨酸,谷氨酸棒杆菌,丙酮酸,大肠杆菌